L’Archivio Zegna di Trivero tra radici e ali

L’Archivio Zegna di Trivero, in provincia di Biella, raccoglie e valorizza la storia di una delle più prestigiose aziende italiane nel settore del tessile e della moda. Una documentazione unica che racconta una parte importante del nostro patrimonio industriale.

Ermenegildo Zegna (1892-1966) aveva già intuito che la consapevolezza dei risultati raggiunti è importante quanto l’entusiasmo per quelli da raggiungere. Alla figura del fondatore si può far risalire l’intento e l’avvio dell’attività di conservazione della storia Zegna nella sua totalità, attraverso la puntigliosa archiviazione dei documenti, delle fonti iconografiche e, soprattutto, dei preziosi campionari tessuti, vera e propria “memoria tecnica” del prodotto. A Ermenegildo Zegna, Conte di Monte Rubello di Trivero, si può ricondurre la precisa volontà di trasmettere organicamente le esperienze di un uomo e di una famiglia che hanno creato uno dei nomi più apprezzati e noti dell’imprenditoria made in Italy .

Aldo Zegna, primogenito di Ermenegildo scomparso nel 2000, dopo una vita dedicata insieme al fratello Angelo a trasformare il lanificio di Trivero (Biella) nel Gruppo Zegna, una realtà produttiva e commerciale non più locale ma “diffusa” in tutto il mondo, aveva a sua volta manifestato interesse per il recupero e per il riordino del patrimonio documentario e, in modo particolare, di quello fotografico del “mondo” Zegna, patrimonio che nel frattempo si era vistosamente ingrandito arrivando a includere le giacenze documentarie prodotte anche da decine di aziende diverse, da vari settori di investimento (per esempio l’attività turistica) e dalle “opere sociali” istituite a partire dagli anni Trenta.

Dal 2002 le linee tendenziali già presenti nelle due precedenti generazioni hanno potuto convergere nella realizzazione di un polo archivistico onnicomprensivo capace di accogliere le carte, le fotografie, i disegni tecnici, i campionari, gli oggetti, ecc… generati in più di un secolo di vita.

Attraverso la Fondazione Ermenegildo Zegna, tutti i membri della famiglia attivi nel Gruppo, ormai alla terza generazione, hanno ereditato la passione per la propria storia, trasformandola in una vera mission di ricerca, di recupero e di messa in valore.

L’Archivio Zegna e la sua attività

L’Archivio Zegna non è mai stato, fin dalle sue origini ideali, solo e semplicemente un luogo della ricordanza e, tanto meno, è stato costruito come un “archivio” nell’accezione corrente e adinamica del termine. Il patrimonio archivistico Zegna in tutte le sue componenti è, in se stesso, un cantiere di lavoro sempre attivo perché accoglie e accoglierà le testimonianze di una realtà non solo industriale in continua crescita e in evoluzione costante. In più l’Archivio Zegna è la fucina di sempre nuove idee dove la tradizione si fonde con la trasformazione e dove work in progress è il brand.

Ma, soprattutto, l’Archivio Zegna è da considerarsi parte integrante del processo creativo e di quello produttivo intrinseci all’identità e alla vita stessa del Gruppo. Tanto gli ideatori delle campagne pubblicitarie quanto i disegnatori dei tessuti, tanto gli stilisti quanto i tecnici produttivi del Gruppo Zegna possono contare su un giacimento potenzialmente infinito, ma organizzato e funzionale, cui attingere per trovare ispirazioni, confronti e verifiche. Si consolidato, in effetti, un circolo virtuoso che comporta il conferimento dei materiali documentari “grezzi” e la loro restituzione sotto forma di “prodotto finito” archivistico utilizzabile per le più diverse finalità.

L’Archivio Zegna e il suo patrimonio

La tradizione e l’identità Zegna è maschile e la vocazione per l’eccellenza stilistica e qualitativa per l’abbigliamento for men si ritrova fin dalle più ricche collezioni di échantillons che l’azienda ha voluto acquisire e affiancare alle proprie per stimolare il confronto e la creatività.

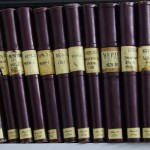

I libroni secolari della parigina Claude Frères (tutti restaurati nella loro antica fattura), tramandano la moda pour homme dal 1859 e conducono a quello che potrebbe considerarsi il “cuore” dell’Archivio Zegna, la serie di testimoni che più di tutti riassumono, scandiscono ed esaltano la storia Zegna: i campionari stagionali del Lanificio Ermenegildo Zegna fin dal primo anno di esercizio, il 1910.

A conferire ancor maggiore importanza a questa splendida e completissima collezione sta il fatto che i volumi, i contenitori, i ritagli di tessuti, gli stessi strumenti di consultazione rappresentano, nella loro esaustiva descrizione tecnica originaria, la possibilità concreta ed effettiva di riproporre e/o reinventare di cento anni di tessuti, come accaduto con il “Tessuto N° 1” rivisitato in occasione della ricorrenza del centenario di fondazione del Gruppo nel 2010. Inoltre, Zegna ha investito nella “buona pratica” di salvare e di riqualificare archivi tessili non di sua produzione, come lo straordinario campionario dell’elvetica Heberlein, un insieme di molte centinaia di migliaia di porzioni di stoffe tessute, tinte o stampate tra il 1920 e il 1980.

Dal punto di vista strettamente archivistico, la parte più importante dell’Archivio Zegna è il nucleo di documenti cartacei originali inerenti l’attività non solo del lanificio, ma anche delle altre realtà industriali o commerciali. Alle carte riflettenti la produzione di tessuti in Trivero dal 1910, si affiancano quelle relative all’industria della maglieria, la STIMA Società Torinese Industrie Maglieria e Affini, a partire dagli ultimi anni ’40 (dapprima a Torino poi presso lo stesso lanificio) e quelle generate da ragioni sociali dedicate alla confezione, quali la In.Co. Industria Confezioni o la Condotti. I “soggetti produttori” archivistici a oggi inclusi nel grande “inventario” digitale sono circa 150 e si riferiscono a tutti i continenti coprendo estensione lineare di circa un kilometro. Ma Zegna non è stata, ne è, solo una grande fabbrica tessile: i documenti restituiscono anche l’impegno iniziato da Ermenegildo Zegna e continuato dai figli in ambito socio-assistenziale con la creazione del Centro Zegna, così come nella bonifica e nella promozione della montagna del Biellese occidentale, dal torrente Cervo alla Valsessera (quella che oggi costituisce l’Oasi Zegna). E le carte della società immobiliare Monte Rubello e della stazione sciistica di Bielmonte raccontano infine della trasformazione impressa da Ermenegildo Zegna alle terre che sovrastano Trivero, soprattutto con la costruzione della strada Panoramica che posta il suo nome.

Le immagini, non meno di 200 mila fototipi (che restituiscono il “mondo” Zegna dal primo corpo di fabbrica alle ultime sfilate, dai macchinari alle campagne pubblicitarie, dalle maestranze alle installazioni artistiche di “All’Aperto” o agli scatti di Mattias Klum), e molte pellicole (le più datate delle quali realizzate su commissione dall’Istituto Luce attorno al 1940), documentano in parallelo la storia Zegna in ogni suo aspetto, da quando il lanificio era poco più di un capannone a shed alle inaugurazioni dei più recenti dei circa 600 corners Zegna.

La Fondazione Ermenegildo Zegna e tutto il Gruppo hanno dato vita e sostenuto questo speciale tributo alle loro stesse origini, consapevoli che si tratta di un giacimento storiografico e culturale non pubblico, ma senza dubbio condiviso. Zegna e Trivero, soprattutto, ma anche Zegna e il Biellese sono binomi storicamente fortissimi e tuttora inscindibili. La salvaguardia della storia Zegna corrisponde alla “messa in sicurezza” di una porzione importante della memoria del passato della comunità e del territorio in cui tuttora presente la produzione e sui quali è profuso l’impegno di “azioni” non industriali, come l’Oasi Zegna.

L’Archivio Zegna e la sua sede: Casa Zegna

L’idea trasmessa da Ermenegildo Zegna si è strutturata in un progetto che vede la sua prima importante concretizzazione nell’allestimento dell’Archivio Zegna all’interno del prestigioso complesso di Casa Zegna inaugurato nel giugno del 2007. Tenendo presente che il “mondo” Zegna è nato con il lanificio di Trivero e che, proprio a Trivero, Ermenegildo Zegna ha dato inizio, e via via ampliato, le sue più significative realizzazioni in ambito socio-assistenziale, urbanistico e turistico-ambientale, la “fabbrica archivistica” non poteva che svilupparsi proprio a Trivero. Ricalcando i passi dell’impresa umana, imprenditoriale e filantropica di Ermenegildo Zegna, anche l’acquisizione della documentazione ha avuto un andamento concentrico, dapprima locale, per poi espandersi a tutta la ramificata architettura produttiva e commerciale Zegna nel mondo.

La villa edificata negli anni Venti per la famiglia del Grand. Uff. Mario Zegna (1890-1972), fratello del Ermenegildo e, successivamente, abitata dai figli e dai nipoti di quest’ultimo, oggi contiene l’Archivio Zegna.

L’Archivio Zegna è motore di eventi e offerte culturali fin dall’inizio della sua attività. Casa Zegna, infatti, allestisce e/o ospita non meno di due mostre all’anno o occasioni analoghe e, per la maggior parte, si tratta di proposte e realizzazioni dell’archivio. Le fotografie, i filmati, le carte, i campionari e gli oggetti archiviati hanno consentito di strutturare i due percorsi dedicati alla evoluzione del marchio Zegna, quello focalizzato sullo sviluppo della stazione sciistica di Bielmonte, quello incentrato sulla “costruzione del paesaggio” operata da Ermenegildo Zegna ecc.

Casa Zegna è parte di Museimpresa, l’associazione italiana dei musei e degli archivi d’impresa, promossa da Assolombarda e Confindustria.

L’Archivio Agnona, parte dell’Archivio Zegna

A quello che è il considerevole corpus archivistico Zegna si è qui fuso, come è accaduto in senso industriale, il consistente e importantissimo Archivio Agnona.

Di Agnona si custodisce, oltre ai “fazzoletti” che disegnano mezzo secolo di stile al femminile, tutta la documentazione cartacea preservata dopo la chiusura dello stabilimento di Aranco (Borgosesia). Vi si trovano gli elementi archivistici fondamentali per la ricostruzione della storia dell’azienda fondata nel 1953 con la partecipazione di Aldo e Angelo Zegna, e incorporata nel Gruppo Zegna nel 2000: oltre alle carte, il prezioso materiale pubblicitario e di rassegne stampa, e la raccolta delle immagini, le testimonianze più vivide delle prestigiose collaborazioni di Agnona con i grandi nomi della moda donna mondiale dell’ultimo mezzo secolo, da Chanel a Versace, da Mila Schön a Pierre Cardin, da Emilio Pucci a Givenchy.

L’Archivio Zegna e la sua fruibilità

L’Archivio Zegna è un archivio privato e, per ragioni facilmente comprensibili, il suo accesso non è libero né automatico. La fruizione dei documenti custoditi è vincolata alla accettazione di un’apposita richiesta compilata da chi fosse interessato alla consultazione e sottoposta alla valutazione della proprietà. L’uso specifico dei documenti è inoltre stabilito dall’apposito regolamento interno.

Dal 2013 è comunque attivo il sito www.archiviozegna.com grazie al quale è possibile esplorare la realtà archivistica Zegna secondo la declinazione “quadricipite” (Family business, Prodotti e comunicazione, Ambiente e montagna, Filantropia e cultura) definita per i settori di interesse e di sviluppo tanto del Gruppo quanto della Fondazione Ermenegildo Zegna.

Settore industriale: Settore Tessile

Luogo: Trivero, Biella, Piemonte, Italia

Proprietà e Gestione: Fondazione Zegna www.archiviozegna.com/it

Testo e Immagini a cura di: Archivio Gruppo Zegna