Tresigallo, in provincia di Ferrara, è la più completa tra le città nuove, la sola e vera città corporativa realizzata nel ‘900. Risorta grazie alle idee rivoluzionarie di Edmondo Rossoni, Tresigallo si distingue nettamente dagli interventi dell’Agro Pontino per la sua complessità e per la visione sociale che sta a monte del progetto urbano.

Nella pianura orientale della Provincia di Ferrara, sulla sponda sinistra del Po di Volano, si trova una piccola, quanto ancora sconosciuta, capitale del razionalismo italiano: Tresigallo, la città di marmo immersa nel verde della pianura padana.

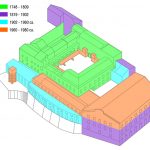

Nonostante sia uno dei centri della provincia più antichi, Tresigallo conosce il suo massimo splendore tra il 1933 e il 1939, quando Edmondo Rossoni, allora Ministro dell’Agricoltura e Foreste, nativo del posto, dà un nuovo assetto urbano, industriale e architettonico al paese.

La nuova cittadina viene concepita in modo da creare non solo un’inscindibile relazione fra l’abitato e il territorio, attraverso l’industria di trasformazione, ma anche tutta quella complessità di relazioni sociali che fondano l’identità urbana.

Ma, se è vero che Tresigallo ha una storia molto diversa rispetto alle città nuove propagandate dal Duce, se è vero che la città è l’espressione e la concretizzazione del pensiero politico-economico del Ministro, bisogna prima conoscere la storia e le idee di Rossoni per poi comprendere la rifondazione del paese.

Edmondo Rossoni e le origini della trasformazione di Tresigallo

Tutto comincia e si realizza per volontà di Edmondo Rossoni, nato qui nel 1884, quando il paese era solo un povero agglomerato di vecchie case.

Anarchico, socialista, anima inquieta, insomma quel che si dice un perfetto rivoluzionario. Praticamente inarrestabile, presto diviene una vera e propria potenza politica, con una escalation che lo portò a conquistare, nel 1921, la carica di capo dei sindacati fascisti, aderendo così al fascismo, mantenendo sempre quel suo lato ribelle, spregiudicato di vecchio rivoluzionario.

Sempre avrà come sogno l’idea di un “Paese più giusto” e forte economicamente anche sulla scena internazionale, un Paese senza padroni né servitori e dove i proprietari non devono più considerarsi padroni. Edmondo Rossoni si fa così portavoce del “sindacalismo integrale”, ovvero l’organizzazione in un medesimo ente corporativo, autonomo sia dai partiti che dallo Stato, di datori di lavoro e prestatori d’opera. Questa teoria trova però ostacolo da parte dei datori di lavoro, per nulla disposti a rinunciare alla loro autonomia.

Dopo alcuni anni, nei quali Rossoni è appoggiato da un grandissimo consenso nazionale, nonché temuto dallo stesso Mussolini (il quale intuisce che quell’abilissimo oratore e trascinatore di folle andava ridimensionato), il 21 novembre 1928 avviene il cosiddetto “sbloccamento sindacale”, in cui il Sindacato unitario diretto da Rossoni viene diviso in sette parti. È la sconfitta politica di Rossoni, il quale perde potere e consenso.

Ma Rossoni è personaggio troppo importante e ingombrante. Così, nel settembre del 1930, entra a far parte del Gran Consiglio del Fascismo e nel luglio del 1932 viene nominato Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono questi gli anni in cui vengono costruite le prime città nuove volute dal Duce: sorgono Littoria, Sabaudia, Pomezia, Aprilia, Guidonia (nel Lazio), Mussolina (poi Arborea), Carbonia, Fertilia (in Sardegna). Rossoni presenzia personalmente alla costruzione e all’evoluzione di alcune di queste città – inaugurando nuovi stabilimenti industriali o visitando i cantieri – osservando allo stesso tempo le loro carenze organizzative e sociali: i problemi idrici, un’ascesa industriale mai veramente decollata, una bonifica troppo radicale, una migrazione “coatta” che destabilizzava l’individuo, il quale veniva a trovarsi a contatto con una realtà così differente dalla sua.

Edmondo Rossoni inizia così a pensare, segretamente e lontano da grandi clamori, alla costruzione di una “città modello”, la sua città, più “intelligente” rispetto a quelle dell’Agro Pontino e a quelle che si andavano diffondendo in tutta Italia, una città dove poter concretizzare le sue idee di sindacalismo integrale, sicuro del fatto che, se fosse riuscito a proporre un modello concreto di città corporativa, avrebbe dimostrato che la sua idea vincente poteva essere riprodotta su scala nazionale, ovvero: costruire una città utopica, mai realizzata prima di allora, dove ci sarebbe stata una viva collaborazione tra lavoratore e datore di lavoro, con obiettivi finalizzati a creare nuove risorse e opportunità, nuovo sviluppo, maggiore ricchezza e benessere per la gente.

È il 1933 quando viene costruita una strada che da Ferrara porta a Tresigallo, aprendo la viabilità e il commercio a quel piccolo paese, che viveva ormai da secoli nella povertà e nella miseria.

Con la nomina nel 1935 a Ministro dell’Agricoltura e Foreste, Rossoni si dedica a fondo alla costruzione della sua città, in modo quasi clandestino, senza utilizzare i grandi clamori propagandistici con cui le città nuove dell’epoca venivano seguite. Una volta nominato Ministro, Rossoni torna a Tresigallo, dove tutta la cittadinanza lo aspetta in teatro festante, e si impegna a ricostruire Tresigallo tutta nuova, con case, ospedale, fabbriche, piazze, vie, dando lavoro a quella cittadinanza che fino ad allora aveva vissuto soffrendo.

Era iniziata la rifondazione del paese.

La rifondazione di Tresigallo

Quando Rossoni si trova a Tresigallo, progetta a tavolino con l’ingegner Carlo Frighi, suo compaesano, al quale ha finanziato gli studi nella Scuola di urbanistica all’Università La Sapienza di Roma, il futuro sviluppo del paese, tracciando, probabilmente in privato, linee organizzative urbanistiche estremamente precise; quando il ministro è a Roma, spedisce all’amico Livio Mariani, macellaio del paese, degli schizzi, degli accorgimenti, delle lettere riguardanti la costruzione di nuovi edifici e strade. Rossoni mette fretta, ordina di fare presto, di concludere il prima possibile gli edifici prestabiliti. Così, non si fa in tempo a tracciare le vie che immediatamente crescono i corpi delle fabbriche, i muri, i solai, gli intonaci, le finestre e le tinteggiature delle case.

L’operazione di trasformazione della cittadina e del territorio avviene attraverso la partecipazione della gente del posto, la quale collabora e partecipa attivamente alla trasformazione del proprio territorio, anche se non ha un’adeguata preparazione professionale, come scriverà Rossoni in una lettera a Mussolini nel ’40 spiegando il proprio operato.

Il ministro agisce con intelligenza, dimostra personalmente agli imprenditori, i quali inizialmente rifiutano di aiutarlo, che vi può essere un guadagno reale. Con questo spirito, all’inizio del 1935 si iniziano a vedere le prime opere, le prime strade, i primi stabilimenti industriali. Si sperimentano straordinarie tecniche di costruzione, per l’epoca geniali: ad esempio, vennero adoperati, essendo in piena autarchia, materiali poveri a portata di mano, come il cemento per simulare il marmo (da vedere il porticato della chiesa di piazza Italia), ottenendo le venature con del sale grosso sparso sulle lastre in essiccazione.

“Tresigallo, città di fondazione. Edmondo Rossoni e la storia di un sogno” Autore Stefano Muroni Casa editrice Pendragon www.pendragon.it Pp. 342 Uscita: 8/10/2015

La costruzione del Loggiato della Chiesa rivestito in marmo bianco e ornato con formelle inneggianti al lavoro agricolo; la Casa del Fascio, attualmente caserma dei Carabinieri, anch’essa rivestita in marmo bianco; la maestosa piazza della Rivoluzione, a forma di D, con al centro un’elegante fontana arricchita da quattro sculture bronzee che rappresentano quattro gazzelle protese nell’intento d’abbeverarsi; l’Ospedale (la cosiddetta Colonia Post-Sanatoriale) per la cura della tisi, tempio eretto al culto della salute contro i germi del decadentismo, sfoggiante di una bellissima scala interna a spirale, la terrazza-solarium e una serie di finestre a forma di oblò; la monumentale entrata del Campo Sportivo, realizzato in marmo travertino; sono queste – col senno di poi – alcune opere della rifondazione che portarono ad un momento felice di pregiata architettura razionalista italiana.

Diversamente dalle città rurali create dal Regime, Tresigallo fu anche fornita di una dotazione di servizi pubblici di prim’ordine: la Scuola di Ricamo per le ragazze, l’Acquedotto, l’Albergo Italia, l’Albergo Domus Tua (di lusso), un Asilo Nido, dedicato alla madre di Rossoni, Maria Dirce Cavalieri Rossoni, un Asilo Infantile (già esistente nel nucleo novecentesco del paese), impreziosito con un portale d’ingresso, su cui spicca il bassorilievo del balcone raffigurante il Sacrario ai Caduti, la Casa del Balilla, divenuta poi Casa della G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio), luogo della formazione ideologica-fisica dei giovani con annessi i Bagni Pubblici, una Sala da Ballo per lo svago della popolazione, la Scuola Elementare, il Teatro Corporativo (poi Cooperativo), l’edificio delle Assicurazioni Generali Venezia.

Tresigallo viene arricchita con un arredo urbano costituito da cento e più lampioni, panchine, fontane, centinaia di alberi selezionati: nel parco del nuovo ospedale, lungo il viale del nuovo cimitero, lungo viale Roma, lungo viale Verdi, in piazza della Rivoluzione e intorno agli opifici, ovunque.

Continua selezionando in basso la prossima pagina

Sito archeologico industriale: Tresigallo

Settore industriale: Misto – Città di fondazione

Luogo: Tresigallo, provincia di Ferrara, regione Emilia Romagna, Italia

Testo a cura di: Il testo è stato interamente prodotto da

Stefano Muroni, autore del libro “Tresigallo, città di fondazione. Edmondo Rossoni e la storia di un sogno” edito da Pendragon

www.pendragon.it Pp. 342 Pubblicato 8/10/2015 ISBN: 978-88-6598-632-5

Crediti fotografici: per le immagini storiche si ringrazia l’archivio di Tresigallo, le immagini attuali sono state realizzate da Stefano Muroni e da Piero Cavallina

Tresigallo, da borgo agricolo a città industriale

Tresigallo è rivoluzionata non solo dal punto di vista urbanistico, ma cambia soprattutto l’economia dell’intera area: nell’intenzioni di Rossoni, Tresigallo doveva essere una cittadella di tecnici costruita da tecnici e lavoratori, dove il nucleo generatore fosse la fabbrica.

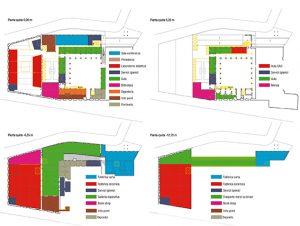

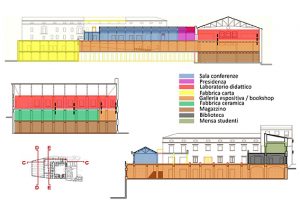

Viene prodotto un ammodernamento socio-economico della sua originaria configurazione di borgo agricolo padano, attrezzandolo – come in un vero polo agro-industriale di scala regionale – con fabbriche destinate a vari scopi: alla produzione di attrezzature meccaniche per l’agricoltura; al trattamento industriale dei prodotti agricoli proveniente dal circostante latifondo bonificato (canapa, barbabietola, latte, frutta); infine alla produzione di una merceologia autarchica, ricavata principalmente dalla lavorazione della fibra della canapa o dei suoi sottoprodotti.

Negli anni della rifondazione sono state rispettivamente impiantate: la distilleria della Società SADA., per l’estrazione dell’alcool dalle bietole speciali a tale sfruttamento, con annesso lo zuccherificio della Soc. ANB per la lavorazione delle bietole; il CAFIOC, per la trasformazione della canapa in fiocco tendente a ridurre al minimo l’importazione del cotone; la SIARI (Società Incremento Agricolo e Rinnovamento Industriale) per la lavorazione del latte con la sua trasformazione in burro, caseina e quindi lana sintetica; il magazzino del Consorzio Agrario Provinciale, per l’ammasso grano con annesso impianto meccanico dell’essiccatoio granone; il CATEXIL, per la trasformazione della canapa in fiocco pregiato; lo stabilimento della Soc. An. Canapificio, per la lavorazione della canapa verde; il magazzeno del CALEFO (Consorzio Agrario Lavorazione ed Esportazione Frutta e Ortaggi), per la raccolta e la selezione della frutta da esportazione; l’INTA (Industria Nazionale Tessile Autarchico), adibito alla trasformazione degli stracci in lana artificiale; la MALICA (Manifattura Lino Canapa), per la stigliatura della canapa verde; la SAAT, (Società Anonima Agricola Tresigallo), per l’allevamento dei bovini, la SAIMM (Società Anonima Industriale Meccaniche e Metallurgiche), per la produzione di macchine agricole; il grande magazzino della FEDERCANAPA, per l’ammasso e la selezione della canapa da esportazione; la CELNA (Cellulosa Nazionale), a quel tempo tra le più grandi d’Europa, per la produzione della cellulosa dal canapolo e dalla paglia.

Inoltre, escludendo le unità lavorative impegnate nei campi, nella costruzione di opere pubbliche, negli ammasso grano e ammasso canapa, come guardiani delle fabbriche e nelle istituzioni pubbliche, l’impegno di mano d’opera fu: distilleria e zuccherificio: 270 unità; CAFIOC: 200; S.I.A.R.I.: 50, CATEXIL: 60; Canapificio: 120; S.A.I.M.M.: 150; CEL.NA: 500; C.A.L.E.F.O.: 50.

In totale 1450 capi famiglia, cioè la metà di quelli collocati in Agro Pontino, senza mezzi straordinari e il tutto in una sola frazione.

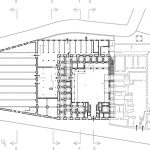

Tresigallo ed il nuovo riassetto urbanistico

Dal punto di vista urbanistico, il tracciato della nuova strada Ferrara-Tresigallo, oltre a essere un importante snodo viario, permette di dislocare le industrie vicino al paese ma, nello stesso tempo, queste sono separate da tale arteria di traffico; gli insediamenti sono infatti a sud del paese, oltre la strada, e ad ovest, su di una strada di bonifica che collega Tresigallo con Jolanda di Savoia.

Inoltre, osservando la pianta del paese, il quale ha una strana e insolita forma trapezoidale, si può comprendere come la scelta di Rossoni non sia stata casuale: egli dispone le arterie stradali in modo che fossero sviluppate attorno a una “croce di via” formata dal nuovo centralismo di viale Roma in direzione est-ovest, e in direzione nord-sud dalla via Filippo Corridoni che, dallo stabilimento CAFIOC, arriva dritto sino al cimitero, utilizzando uno schema urbanistico basato sull’assialità. All’estremità di quest’ultima via erano quindi rappresentati simbolicamente il Lavoro e il Riposo Eterno.

Agli estremi di viale Roma vi erano a est la chiesa parrocchiale e a ovest la Casa dell’Opera Nazionale Balilla, quasi a testimoniare il bisogno di religiosità ma anche di svago terreno. Sui lati di viale Roma si insediarono le maggiori attività commerciali del paese e la piazza di fronte alla chiesa diventò il vero centro del sito.

Anche piazza della Rivoluzione, metà quadrata e metà circolare, somigliante a un grande anfiteatro, rivestì per Rossoni parecchia importanza, tanto da indurlo a donare al Comune, affinché ne ornasse la fontana, le quattro statuette di bronzo raffiguranti le gazzelle.

Con l’intervento di Rossoni, si è passati certo da un’architettura di terra a una architettura di fabbrica.

Continua selezionando in basso la prossima pagina

Sito archeologico industriale: Tresigallo

Settore industriale: Misto – Città di fondazione

Luogo: Tresigallo, provincia di Ferrara, regione Emilia Romagna, Italia

Testo a cura di: Il testo è stato interamente prodotto da

Stefano Muroni, autore del libro “Tresigallo, città di fondazione. Edmondo Rossoni e la storia di un sogno” edito da Pendragon

www.pendragon.it Pp. 342 Pubblicato 8/10/2015 ISBN: 978-88-6598-632-5

Crediti fotografici: per le immagini storiche si ringrazia l’archivio di Tresigallo, le immagini attuali sono state realizzate da Stefano Muroni e da Piero Cavallina

Tresigallo e l’esperimento sociale di Rossoni: la città corporativa

A Tresigallo non ci fu solo un’evoluzione industriale dell’intero paese, ma pure un cambiamento sostanziale dell’apparato lavorativo, sia a livello individuale che collettivo. Riprendendo il dibattito tra “città” e “azienda”, è evidente, una volta studiato il caso, che Tresigallo non rientra in quelle città denominate autarchiche o nate dall’autarchia, come Torviscosa, Carbonia e Arsia. Tresigallo non sarà la città del padrone, finalizzata allo sfruttamento delle risorse in loco e costituita da una società divisa in classi; come non avrà una produzione monofunzionale (Torviscosa la cellulosa; Carbonia il carbone; Arsia la lignite).

Il nuovo apparato economico-lavorativo tresigallese viene concepito, secondo le concezioni rossoniane, per risolvere problemi nuovi e ancestrali attraverso la collaborazione di classe, basata sulla concatenazione gerarchica delle competenze e l’accentuazione degli sforzi per la creazione di maggiori capacità tecniche, nella visione condivisa di un interesse collettivo superiore. Non c’è dunque un mero sviluppo industriale, ma tutta la comunità ogni giorno è chiamata individualmente a realizzarsi nel proprio lavoro.

Anche dal punto di vista architettonico, non è un caso se a Tresigallo, a fianco delle case degli operai, si trovino le villette degli industriali; vicino a quelle dei braccianti si trovino quelle degli impiegati: tutte le categorie sociali dovevano aspirare alla serena coabitazione, civile e lavorativa. Assieme si andava a lavoro, ognuno con le proprie mansioni, e assieme si ritornava. I giardini e le recinzioni delle varie case confinavano tra loro. Questo sistema lavorativo-civile, basato sulla collaborazione di classe e su una “democrazia architettonica”, permetteva di abbassare notevolmente il divario – sociale e culturale – tra bracciante e capitalista, manovale e capo d’industria. Per questi motivi Tresigallo “supera” le città autarchiche e quelle rurali dell’Agro Pontino e di tutt’Italia: per la sua concezione economica-civile e la sua realizzazione urbanistica. Tra le città di fondazione, diviene così – col senno di poi – la più completa tra le città nuove, la sola e vera città corporativa realizzata nel ‘900.

I risultati concreti della diffusa industrializzazione del paese furono un aumento demografico e soprattutto la terziarizzazione dello scenario socio-economico. Tresigallo non era più il borgo agricolo costituito da braccianti, ma questi si erano trasformati in operai una volta inseritisi nelle fabbriche di nuova costruzione. Qui, hanno poi incontrato tecnici provenienti da altri paesi che li hanno addestrati alle più aggiornate tecnologie della lavorazione del legno, del ferro, al montaggio di parti staccate, al lavoro con macchine utensili, a una cantieristica moderna. Molti di questi operai sono diventati artigiani.

Tresigallo e la rivoluzione antropologica

Ma la rivoluzione è stata di ampiezze maggiori: si sono attirati capitali e lavoro, create nuove attività economiche, è stato un vero e proprio cambiamento antropologico, che ha mutato usi, tempi di vita, ritmi di lavoro, prospettive di vita, sogni.

Con la costruzione della nuova Tresigallo, c’è stata una vera e propria rivoluzione antropologica.

Ancora adesso gli anziani tresigallesi, a quel tempo bambini, ricordano quegli anni di grande sviluppo. L’anziano Vittore Castaldini ci confida che:

«La manodopera veniva da tutta la provincia: vennero dottori, chimici agrari, imprenditori con le loro famiglie, le quali si sono inserite con quelle del paese. I tresigallesi sono venuti a contatto con la cultura portata appunto da queste persone. Quando senti i vecchi tresigallesi parlare, magari iniziano il discorso in dialetto ma lo finiscono sempre in italiano. Questo è ancora il residuo di quell’epoca: pensa ai barbieri, a chi aveva il negozio, a chi vendeva la frutta: da un giorno all’altro vennero in contatto con persone che venivano dalla provincia, dalla regione, dalle città. Furono quasi obbligati i cittadini di Tresigallo a iniziare a parlare l’italiano per farsi capire. E questa fu una vera rivoluzione linguistica».

Continua selezionando in basso la prossima pagina

Sito archeologico industriale: Tresigallo

Settore industriale: Misto – Città di fondazione

Luogo: Tresigallo, provincia di Ferrara, regione Emilia Romagna, Italia

Testo a cura di: Il testo è stato interamente prodotto da

Stefano Muroni, autore del libro “Tresigallo, città di fondazione. Edmondo Rossoni e la storia di un sogno” edito da Pendragon

www.pendragon.it Pp. 342 Pubblicato 8/10/2015 ISBN: 978-88-6598-632-5

Crediti fotografici: per le immagini storiche si ringrazia l’archivio di Tresigallo, le immagini attuali sono state realizzate da Stefano Muroni e da Piero Cavallina

Tresigallo ai giorni nostri

La meraviglia che emerge, a distanza di ottant’anni dalla rifondazione del paese, dalle parole di queste persone che hanno vissuto direttamente quell’epoca storica, esprime nella loro totalità il cambiamento avvenuto in pochissimi anni.

Alle soglie del 1939, sembrava che tutto procedesse per il meglio: un altro anno e Tresigallo sarebbe stato completato, con l’avviamento delle ultime fabbriche costruite e la costruzione degli ultimi edifici. Invece, nell’ottobre del 1939, Rossoni viene sollevato dalla carica di Ministro (la nascita di Tresigallo fu motivo di numerose accuse giunte a Rossoni da più parti, le quali hanno contribuito al suo allontanamento dalla carica di ministro). A peggiorare la situazione, è stata l’entrata in guerra da parte dell’Italia nel 1940, che provoca la chiusura definitiva dei lavori a Tresigallo; alcune fabbriche non entrano in funzione e solo una piccola parte di esse è stata riconvertita.

A distanza di ottanta anni, Tresigallo emerge tra le città di nuova fondazione caratterizzata dalla contemporaneità e dallo stile architettonico, che possiamo definire razionalista, per una visione dello stilema urbanistico diversa da quelle delle altre città di fondazione. Tresigallo rappresenta una felice quanto solitaria operazione di “democrazia urbanistica”.

Nel 2004 la Regione Emilia-Romagna ne ha riconosciuto l’appartenenza al prestigioso circuito delle Città d’Arte.

Visitare Tresigallo: luoghi capolavoro del razionalismo italiano

Piazza Repubblica

La piazza, che si colloca lungo l’asse urbano che collega il Cimitero (luogo della memoria) alla zona industriale (luogo del lavoro), crea un senso percettivo unitario esaltato dalla caratteristica forma a ferro di cavallo. Lo spazio è delimitato da una cortina di edifici pensati unicamente per il popolo, escludendo qualsiasi funzione di regime. Pur rappresentando il baricentro fisico del paese, infatti, la piazza non concentra in sé funzioni civili, politiche o rappresentative ma riveste un ruolo essenzialmente simbolico, formale e percettivo. Gli alti porticati su piazza della Repubblica ritagliano dunque uno spazio “ibrido”, in cui Pubblico e Privato cooperano per governare questo raffinato filtro spaziale, tra piazza ed abitazioni. L’unico edificio pubblico a funzione collettiva è il teatro, elemento mediano tra la piazza e viale Roma e accessibile da più lati.

E’ probabile che la forma ad arena fosse l’espressione di un desiderio diretto di Rossoni per fornire alla popolazione uno spazio attrezzato per spettacoli musicali e teatrali all’aperto; ipotesi che spiega la significativa assenza di quell’usuale palcoscenico retorico rappresentato dalla torre littoria, sostituito da quello spazio balconato, aggettante sulla piazza. Da notare inoltre che – andando contro la tradizione italiana – la piazza fu impreziosita dalla “passeggiata”: due filari di pini marittimi delineavano il perimetro dello spazio pubblico.

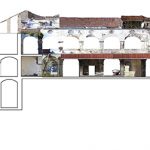

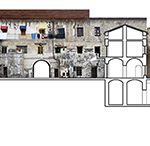

Chiesa e portici

La chiesa di Sant’Apollinare Martire, dall’originale facciata settecentesca, occultata negli anni ‘30, ed interamente rivestita con lastre di travertino impreziosite da bassorilievi in marmo candido, rappresenta l’unico episodio del genere nell’ambito delle differenti rifondazioni realizzate in Italia. Il nuovo intervento ha nascosto le origini romaniche dell’edificio (di cui si hanno notizie a partire dal 1044 d.C. e la cui unica testimonianza rimane la torre campanaria) e successivamente modificato in epoca barocca.

Il porticato della Chiesa, dall’impianto curvilineo e dalla forte simmetria, enfatizza prospetticamente l’intero snodo urbano che si apre su Via Verdi (un corso alberato che accoglie l’architettura sociale); cadenza il cornicione del lungo porticato che abbraccia la chiesa parrocchiale, una lunga sequenza di lapidee formelle in bassorilievo, che, con rara efficacia epigrammatica, raccontano didascalicamente al religioso pellegrino la cultura agricola della realtà rurale tresigallese pre-rossoniana, studiata e analizzata da Don Chendi, agrario locale del ‘600 (come la pigiatura dell’uva, la raccolta della frutta, la raccolta del granturco, attrezzi agricoli).

Un disegno di rara eleganza realizzato in struttura di cemento armato rivestito da intonaco in graniglia che simula, con incredibile efficacia, gli elementi lapidei.

Scuola Elementare

Uno degli edifici maggiormente rappresentativi del paese è la scuola elementare Forlanini. L’edificio era stato progettato per contenere dodici aule, con l’ingresso principale su piazzale Forlanini e due corpi laterali allungati. In realtà il numero delle aule è stato ridotto e il corpo laterale di destra non è mai stato costruito. Nel tempo è stata ampliamente rimaneggiata mediante interventi pesanti sulla forometria delle porte e delle finestre che ne hanno alterato l’immagine. La volumetria complessiva resta di fatto inalterata permettendo di apprezzare comunque la forma e l’imponenza dell’edificio. Attualmente è in corso uno studio per il recupero filologico dell’edificio.Il disegno delle aperture superiori è stato ampiamente rimaneggiato.

Campo Sportivo

Vero e proprio arco di trionfo, risulta poderoso ma privo di decorazioni.

Stiamo parlando dell’ingresso monumentale del campo sportivo (piazzale Forlanini) che costituisce, insieme alle facciate degli edifici circostanti, una vera e propria quinta scenica per questo polo urbano a carattere sociale. Realizzato in marmo travertino è il simbolo della Tresigallo razionalista; l’arco trionfale, espressione di quella romanità di cui il fascismo intendeva riappropriarsi, diventa una nuova porta del centro abitato alla quale si affiancava un portale di raccordo, ora rimosso. L’edificio ospitava al suo interno l’appartamento del custode del campo sportivo svolgendo pertanto una funzione che non era solo monumentale. L’edificio è stato restaurato nel 2006.

Sala da ballo Domus Tua

Sorta nella prima metà degli anni ‘30, la Domus Tua, nata come sala da ballo, aveva in origine uno sviluppo planimetrico maggiore. Negli anni ‘90, in seguito ad un incendio, il corpo retrostante è stato demolito, per lasciare spazio ad un complesso residenziale. La snella torretta enfatizza la funzione scenica dell’edificio, in posizione di ingresso al paese.

L’edificio è stato restaurato è convertito a struttura recettiva nel 2009.

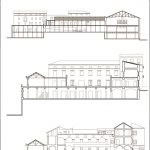

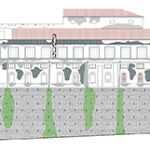

Colonia post-Sanatoriale

La costruzione della Colonia Post-Sanatoriale fu appaltata alla cooperativa Muratori e Decoratori di Carpi, e iniziò ufficialmente l’8 febbraio del 1936. La ditta era diretta dal geom. Ferretti, l’architetto Turchi e l’assistente Bassoli. La Colonia Post-Sanatoriale fu realizzata a 5 piani (compreso l’interrato), con muri a intercapedine e col recinto perimetrale.

Al tempo dell’edificazione ospitava sole donne che, durante il periodo di convalescenza controllata, venivano preparate al reinserimento lavorativo apprendendo nozioni di lavoro professionale.

La Colonia – ultimo dell’intervento rossoniano – collocata al limite dell’abitato, centrale rispetto al parco che lo circonda, rappresenta per forme ed espressione architettonica une delle opere più importanti dell’ing. Frighi.

Spunta di scorcio, tra la rigogliosa vegetazione del parco circostante, l’aggetto del vano scale del corpo centrale (soluzione caratteristica dell’architettura “Novecentista” nazionale). Intorno all’impianto, un ricco polmone verde maschera al visitatore l’edificio sanatoriale, infilato nella scenografia del viale d’accesso. L’ingresso al parco circostante è sottolineato da due edifici gemelli di servizio, mentre l’imponente corpo principale a blocco, ancora parzialmente in funzione, rimane arretrato e conserva, in alcune sue parti, infissi e rivestimenti originari. Interessante il muro di cinta ora vincolato e, in particolare l’originale esedra che affaccia su via del Mare.

Degni di particolare nota sono il vano scale dell’edificio centrale che con la forma elicoidale produce un’affascinante ritmia spaziale e la cappella per funzioni religiose.

Albergo Domus Tua

L’edificio, costituito da un corpo centrale parallelepipedo con due volumi semicircolari apposti ai lati, deve la sua imponente massa volumetrica alla destinazione d’uso pubblica che ospitava in origine (era di fatti l’albergo di lusso Domus Tua). In questo caso le modifiche non interessano solo il sistema delle finiture ma, per adeguamenti funzionali, sono state aggiunte delle parti che ne hanno alterato l’originale disegno. L’edificio è stato ristrutturato e destinato a Casa Protetta nel 1990.

Casa del Fascio

La ex Casa del Fascio è uno degli edifici più eleganti e rappresentativi del regime, la cui monumentalità è espressa dallo sfalsamento dei volumi che articolano la facciata e dall’uso di materiali di pregio come il travertino romano.

Inizialmente, doveva sorgere sul nodo urbano di fronte alla Casa del Balilla, andando idealmente a delineare il fulcro dell’attività fisica (in contrapposizione a quella spirituale, rappresentata dalla chiesa, situata all’estremità opposta del viale principale del paese). Per problemi legati all’acquisto dell’area prescelta, la casa littoria venne realizzata lungo l’asse urbano di viale Roma in una posizione anomala perché priva del consueto slargo antistante per le adunate e perché percettivamente meno incombente sul resto della città. Per aumentare l’importanza e la forte valenza simbolica furono realizzati ai suoi fianchi due edifici gemelli utilizzando particolari espedienti prospettici e cromatici: l’altezza dei marciapiedi, il diverso allineamento sul fronte stradale e le differenti cromie dei materiali utilizzati nelle due fasce che compongono ciascun fronte sottolineano la monumentalità della Casa del Fascio e la verticalità della sua torre. Al piano terra erano collocate tutte le attività di controllo, come gli uffici amministrativi e la segreteria principale di partito, la sala riunioni ed adunate; mentre al primo piano gli ambienti accoglievano le sale del dopolavoro, oltre all’arengario, al balcone per le personalità illustri alla sinistra e al balcone per gli ospiti alla destra dell’arengario. I solai realizzati nella Casa del Fascio di Tresigallo sono in latero-cemento gettati in opera con elementi in laterizio Sap, prodotti dalle Fornaci RDB di Piacenza. Oggi è la caserma dei carabinieri.

Bar Roma

Secondo dei due edifici gemelli nati per enfatizzare l’imponenza della Casa Littoria (grazie alla posizione arretrata in pianta, al gioco cromatico alternato delle fasce del fronte e agli allineamenti orizzontali) conserva gran parte degli elementi originali. L’abbandono in cui versa, da un lato, ha evitato la sostituzione di dettagli di pregio (tra i quali spiccano gli infissi in ferrofinestra al piano terra e nel vano scale e ilo rivestimento del piano terra in litoceramica).

La scritta BAR ROMA, (dell’epoca, realizzata in pietra artificiale), ricorda caratteri futuristici.

Assicurazioni Generali Venezia

L’edificio è dedicato alla compagnia Assicurazioni Generali. Il corpo dell’edificio risulta interessante per la conformazione dei volumi che presentano forme pure e si impongono in modo deciso sulla scenografia di viale Roma. Edificio di rappresentanza, mantiene sulla facciata il bassorilievo con il simbolo dell’attività che ospitava. Il candore del finto travertino, scansito da piattabande murarie, ne segnala l’esemplare originalità.

Casa del Balilla

L’ex Casa Balilla (poi Casa della G.I.L) era il luogo della formazione fisico-ideologica dei giovani.

A Tresigallo, la Casa della GIL si propone come tipo edilizio isolato, dove il linguaggio appare semplificato, decisamente innovativo rispetto al fare architettonico del tempo, in linea con le avanguardie nazionali. I sottili aggetti in cls armato, le pareti curve, l’elemento architettonico della torre, il disegno stilizzato degli infissi, la bicromia giallo e rosso delle facciate sono solo alcune delle caratteristiche peculiari dell’edificio che lo fanno rientrare appieno tra le architetture del moderno italiano. L’impianto planimetrico della Casa del Balilla tiene fede alle disposizioni dettate dalla manualistica dell’epoca: nucleo ordinatore della Casa è la palestra di cui furono fissati orientamento, dimensioni, condizioni di illuminazione, rivestimenti per la pavimentazione e le pareti. Grandi aperture rivolte a sud-ovest, opportunatamente protette dai raggi solari e piccole aperture poste nella parte superiore, per potervi inserire le giuste attrezzature, illuminano un vasto spazio rivestito di sughero e finiture a gesso lisciato, per poter lasciar esercitare contemporaneamente 40 ragazzi, su un piano sopraelevato rispetto al piano stradale, in condizioni di igiene. Ad essa si affiancano gli spogliatoi, i servizi igienici e i locali accessori: in dimensioni decisamente più ridotte e distinti in volumi conclusi, come la sala lettura e la torre della scala, sono tra loro collegati e disposti attorno alla palestra.

Bagni

L’edificio, costruito in contemporanea con la Casa della GIL di cui era a servizio, collegato da un unico accesso e da aree sterne comuni, era destinato a spogliatoi e bagni per i giovani inquadrati nelle formazioni propagandistiche del regime. Funzionò come tale per un solo anno dopo di che fu abbandonato e negli anni fu radicalmente modificato con superfetazioni che ne hanno reso illeggibile il disegno originale. Restaurato nel 2010, oggi stupisce su via del lavoro, per volume e colore, essendo tornato alla sua immagine di estremo razionalismo e pulizia che lo aveva caratterizzato negli anni della sua costruzione.

Cimitero

Il Cimitero, il cui progetto risale al 1934 è situato al termine dell’asse prospettico che taglia il paese longitudinalmente e collega idealmente il cimitero alle fabbriche, attraverso piazza della Repubblica, con evidenti connotati simbolici. Il cimitero è circondato da un muro di cinta che viene spezzato, per sottolinearne l’ingresso, da un poderoso portale a trifora a chiusura del segmento urbano sopra citato.

Al suo interno è custodita la tomba celebrativa di Edmondo Rossoni – protagonista e fautore della rifondazione razionalista di Tresigallo – destinata ad ardere in modo perenne sullo svettante braciere di questa mitica ara. Il progetto del mausoleo è opera del valente architetto fiorentino Ugo Tarchi, rimasto nella storia dell’architettura del ‘900 per la realizzazione, tra le altre cose, dello straordinario Mausoleo dedicato a don Luigi Sturzo realizzato a Caltagirone.

All’entrata, due bassorilievi dell’epoca, stranamente asimmetrici, raffiguranti la madonna con in braccio Gesù bambino. Altra particolarità del luogo: è l’unico cimitero italiano dove, nel suo progetto originale, non compare il simbolo della croce.

Durante l’avvicinamento pedonale – chissà se qualcuno se ne è accorto – è particolarmente apprezzabile l’immagine, composta all’interno del fornice principale del portale, dell’angelo – opera dell’importante scultore Enzo Nenci – che sembra scivolare e nascondersi al di sotto della monumentale fiaccola in marmo verde del Brasile; mentre, quando ci allontaneremo dal cimitero – fateci caso – l’angelo, magicamente, ricomparirà, come per librarsi al di sopra del mausoleo e, sembrerebbe, quasi a proteggere i cittadini e la cittadina di Tresigallo, la Città d’Arte del ‘900. Sarà il volo dell’angelo che ci riaccompagnerà al centro di Tresigallo, dove si concluderà la nostra visita.

Sito archeologico industriale: Tresigallo

Settore industriale: Misto – Città di fondazione

Luogo: Tresigallo, provincia di Ferrara, regione Emilia Romagna, Italia

Testo a cura di: Il testo è stato interamente prodotto da

Stefano Muroni, autore del libro “Tresigallo, città di fondazione. Edmondo Rossoni e la storia di un sogno” edito da Pendragon

www.pendragon.it Pp. 342 Pubblicato 8/10/2015 ISBN: 978-88-6598-632-5

Crediti fotografici: per le immagini storiche si ringrazia l’archivio di Tresigallo, le immagini attuali sono state realizzate da Stefano Muroni e da Piero Cavallina