Fondazione Prada: apre la nuova sede a Milano nella ex distilleria Società Italiana Spiriti

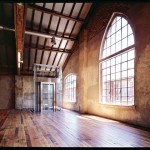

Giorno 9 maggio, la Fondazione Prada inaugura la sua nuova sede milanese portando l’arte all’interno di uno storico edificio di archeologia industriale risalente agli anni dieci del Novecento: la ex distilleria Società Italiana Spiriti.

La coppia Prada-Bertelli conferma così ancora una volta il proprio interesse verso edifici un tempo destinati alla produzione industriale. Ricordiamo infatti che la sede Prada di via Bergamo altro non era che l’ex stabilimento Lesa, azienda che operava nel settore dei componenti e delle apparecchiature tecniche per dischi e nastro magnetico e nella produzione di elettrodomestici.

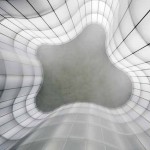

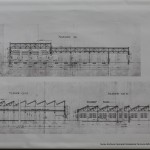

Oggi la ex distilleria, sita in Largo Isarco 2, nella zona sud di Milano, si presenta totalmente rinnovata grazie all’intervento dello studio internazionale di architetti di Rotterdam OMA fondato da Rem Koolhaas: un vasto complesso industriale che si estende su una superficie edificata pari a 18.900 metri quadri, dei quali 12.300 aperti al pubblico, che comprende sette edifici preesistenti – magazzini, laboratori e silos – e tre nuove strutture – uno spazio espositivo per mostre temporanee, un ambiente multifunzionale dotato di una sala cinematografica e una torre. La nuova sede della Fondazione Prada, come l’ha definito lo stesso Koolhass, è “una collezione di spazi architettonici originale quanto la sua proposta artistica”.

Continua Koolhaas: “Il progetto della Fondazione Prada non è un’opera di conservazione e nemmeno l’ideazione di una nuova architettura. Queste due dimensioni coesistono, pur rimanendo distinte, e si confrontano reciprocamente in un processo di continua interazione, quasi fossero frammenti destinati a non formare mai un’immagine unica e definita, in cui un elemento prevale sugli altri”.

Con a capo Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, e con Germano Celant come Soprintendente Artistico e Scientifico, la Fondazione Prada presenta un progetto culturale basato sulla convinzione che la cultura è profondamente utile e necessaria, non solo per arricchire la nostra vita quotidiana, ma anche per aiutarci a capire i cambiamenti che avvengono in noi e nel mondo.

Creata nel 1993 come luogo di analisi del presente attraverso l’ideazione di mostre d’arte contemporanea, e di progetti di architettura,cinema e filosofia, la Fondazione Prada in oltre 20 anni si è caratterizzata per una fervida attività dislocata tra le sedi di Milano e Venezia, valicando anche i confini nazionali: mostre personali, collettive, progetti speciali, convegni, conferenze, progetti cinematografici, una fucina di cultura inesauribile.

Mostre, installazioni ed altro ancora presenti alla Fondazione Prada in occasione della sua apertura

La nuova Fondazione Prada apre le sue porte al pubblico con una mostra che unisce idealmente le due sedi di Milano e Venezia. “Serial Classic” a Milano e “Portable Classic” a Venezia, entrambe curate nell’allestimento da Rem Koolhass, analizzano rispettivamente i temi della serialità e della copia nell’arte classica e della riproduzione in piccola scala della statuaria greco-romana dal Rinascimento al Neoclassicismo. In particolare“Serial Classic”, co-curata da Salvatore Settis e Anna Anguissola, è dedicata alla scultura classica ed esplora il rapporto ambivalente tra originalità ed imitazione nella cultura romana ed il suo insistere sulla diffusione di multipli come omaggio all’arte greca.

Oltre alla mostra “Serial Classic” il visitatore potrà esplorare altri tre progetti espositivi realizzati utilizzando la Collezione Prada come strumento di indagine e di ricerca

“An Introduction” si presenta un intenso accenno espositivo a un percorso tra istituzionale e personale sul modo di ricercare e collezionare, nato da un dialogo tra Miuccia Prada e Germano Celant. È un intreccio tra studio e passione per l’arte che ha assunto caratteristiche pubbliche e private che hanno portato all’apertura di una Fondazione.

La mostra “In Part”, curata da Nicholas Cullinan, è concepita attorno a un nucleo tematico di opere selezionate dalla collezione ed esplora l’idea del frammento corporeo nelle sculture di Maurizio Cattelan, Lucio Fontana e Pino Pascali, nella rappresentazione delle rovine nel lavoro di John Baldessari, David Hockney e Francesco Vezzoli, nell’uso del primo piano fotografico nella costruzione della figura nei dipinti di William Copley, Michelangelo Pistoletto, John Wesley e Domenico Gnoli, nei ritratti deformati di Llyn Foulkes, nelle silhouette incomplete di Yves Klein e infine nella sovrapposizione di figure nell’opera di Francis Picabia. Ciò che accomuna questi lavori è l’idea della sineddoche, ovvero dell’utilizzo di una parte che si riferisce ad un intero assente.

E ancora il progetto “Il Trittico”. Lo spazio ospiterà tre lavori dalla Collezione Prada selezionati per essere esposti a rotazione. Concentrandosi su tre lavori alla volta, “Trittico” rivela similitudini inaspettate tra artisti e pratiche apparentemente diversi. La prima selezione di “Trittico” comprende Case II (1968) di Eva Hesse, Lost Love (2000) di Damien Hirst e 1 metro cubo di terra (1967) di Pino Pascali, tre opere che sviluppano geometrie minimaliste, associando oggetti ed elementi naturali a una forma cubica. Ordine, disordine, complessità dei sentimenti umani si contrappongono ai materiali naturali. Inseriti nei contorni ben delimitati di un cubo, i contenuti divengono un sistema di significato. Un sistema aperto pur essendo apparentemente chiuso.

Il Cinema ospita un progetto dal titolo “Roman Polanski: My Inspirations”. Nel documentario concepito dal Roman Polanski per la Fondazione Prada e diretto da Laurent Bouzereau, si ripercorrono le fonti di ispirazione della sua opera cinematografica, analizzando 6 film che l’hanno influenzato, come Quarto potere di Orson Welles o Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Questi, insieme a 15 pellicole di Polanski costituiscono una rassegna cinematografica in programma ogni venerdì e sabato dal 22 maggio al 25 luglio 2015. Nel foyer del cinema trova la sua collocazione un’opera storica di Lucio Fontana Battaglia, un fregio in ceramica policroma con vernici fluorescenti, realizzato dall’artista nel 1948 per il Cinema Arlecchino di Milano.

Uno spazio sotterraneo del Cinema accoglie l’istallazione permanente firmata Thomas Demand, Processo grottesco, attraverso la quale il pubblico è in grado di esplorare le diverse fasi che hanno portato l’artista alla creazione della fotografia dal titolo Grotto.

Gli spazi raccolti della Haunted House, un edificio a quattro piani nel centro del complesso accolgono un’istallazione permanente dell’artista Robert Gober e due lavori di Louise Bourgeois.

Già dall’apertura prendono il via anche le attività educative dell’Accademia dei Bambini, un progetto a cura della neuropediatra Giannetta Ottilia Latis. L’allestimento architettonico dello spazio è stato affidato a un gruppo di giovani studenti:diciotto ragazzi di vent’anni dell’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles guidati dai loro insegnanti Cédric Libert ed Elias Guenon. Il risultato è uno spazio capace di assumere fisionomie diverse a seconda dei programmi che vi verranno svolti.

Adiacente all’Accademia dei Bambini, nello spazio che accoglierà la Biblioteca della Fondazione, in occasione dell’apertura è presentato l’intervento temporaneo Die Geburt des Buches aus dem Geiste der Natur (La nascita del libro dallo spirito della natura) di Andreas Slominsky, i rimandi alla futura destinazione di questo spazio sono chiari.

Infine il Bar Luce, progettato dal regista Wes Anderson, ricrea l’atmosfera di un tipico caffè della vecchia Milano. Gli arredi, le sedute, i mobili di formica, il pavimento, i pannelli di legno impiallacciato che rivestono le pareti e la gamma cromatica ricordano la cultura popolare e l’estetica dell’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta.

Clicca qui per informazioni sulla nuova sede e sulle esposizioni della Fondazione Prada