Esiste un progetto che si chiama Dolomiti Contemporanee che attraverso la sua attività da un contributo tangibile al recupero del nostro patrimonio industriale.

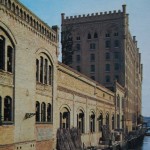

La mission di Dolomiti Contemporanee è l’individuazione e la riattivazione di risorse inutilizzate dal grande potenziale, nella regione delle Dolomiti-Unesco (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) e fuori da esse, nello specifico: grandi siti e complessi d’archeologia industriale, fabbriche ed edifici pubblici di particolare valore e interesse.

Incontriamo l’architetto Gianluca d’Incà Levis, ideatore e curatore di Dolomiti Contemporanee che ci racconta del progetto.

D: Quando e come nasce il progetto Dolomiti Contemporanee?

R: Il progetto Dolomiti Contemporanee prende il via nel 2011, due anni dopo che le Dolomiti sono entrate a far parte della UNESCO World Heritage List, alla sua base il rifiuto dell’inerzia e della passività.

Mi spiego meglio: nel momento in cui le Dolomiti sono state dichiarate “Patrimonio dell’Umanità”, è balzato all’evidenza il gap tra il potenziale estremo di questa risorsa e la sua valorizzazione ancora insufficiente; gap ancora più marcato nell’area delle Dolomiti bellunesi e friulane, proprio lì dove Dolomiti Contemporanee prende forma con l’intento di operare sul bene in modo non stereotipato, attivando procedure culturalmente rilevanti e rinnovative attraverso la cultura contemporanea.

Dolomiti e arte contemporanea, intesa come serbatoio ideativo, prassi analitica e critica, modalità di azione funzionale e produttiva, si confrontano, dialogano e si integrano.

“Laboratorio d’arti visive in ambiente” è il pay-off di Dolomiti Contemporanee. Attraverso l’arte contemporanea, aree depresse e necrotiche ospitanti siti inattivi o complessi di archeologia industriale, riprendono vita consegnandoci una nuova immagine.

D: Qual è quindi, secondo la filosofia di Dolomiti Contemporanee, la funzione dell’arte contemporanea all’interno del processo di riqualificazione del nostro patrimonio industriale?

R: L’arte come opposizione all’inerzia. La creatività come propulsore di nuove energie all’interno di luoghi dimenticati. Sensibilità, pensiero, ricerca e azione. Una battaglia rigeneratrice tra gli artisti – curiosi, generosi, che vogliono capire, imparare, riflettere, esprimere, rappresentare, prendere e dare, trasformare – e gli uomini fermi, disinteressati, passivi. L’arte è la dichiarazione incarnata che le idee, la volontà, gli sguardi franchi, l’intenzione e l’interesse, vincono. Applicando questo modello d’azione, il patrimonio industriale può dunque risorgere.

D: Sulla base di quali caratteristiche giudicate un sito idoneo a ospitare Dolomiti Contemporanee?

R: I siti che scegliamo, sono, semplicemente, i più interessanti, tra quelli inutilizzati ed abbandonati disponibili, che sono moltissimi. Quelli dal potenziale più elevato. Sono anche quelli che giacciono nello stato di maggiore “stupidità” possibile. Scegliamo infatti siti già restaurati, e mai riavviati. Siti quindi che sono essenzialmente in ordine, e la cui inerzia non dipende da problemi legati a fatiscenza o inagibilità. Siti quasi in ordine, ma immobili. In questo modo, si viene ad evidenziare al massimo il fatto che il sito non è abbandonato a causa di problematiche o criticità insormontabili: mancano invece le idee e i progetti, e la capacità di concretizzare.

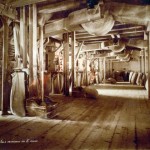

I siti vengono selezionati anche rispetto ad una serie di caratteristiche funzionali e logistiche. Debbono prestarsi all’uso che ne faremo. Debbono poter ospitare, secondo una dislocazione ottimale, una serie di funzioni, tra cui la Residenza e i servizi connessi alla ricettività (il bar-ristoro, foresteria, uffici, bookshop, servizi pubblici, ecc.). Servono laboratori per gli artisti, e, ovviamente, spazi espositivi. Gli spazi industriali più grandi, vengono trasformati in spazi espositivi. In tal modo, una volta riaperti, essi mostrano di nuovo, finalmente, le proprie attitudini.

Ci interessano i complessi nei quali si è svolta un’attività produttiva, o industriale. Questo anche perché siamo interessati a mettere in luce la frizione, il contrasto, tra natura e modelli di antropizzazione.

Una baita in legno, in montagna, è un elemento di coerenza organica (o una cartolina banale). Una fabbrica, invece, coi suoi cementi e metalli e vetri, è il luogo perfetto per avviare un processo critico di rielaborazione del senso delle cose. Per avviare un cantiere di idee, e di forme, non automatiche. Anche per ripensare la fabbrica, a farne un luogo aperto, da chiuso che era, sarà necessario immaginare e completare molti procedimenti artificiali, forzando la normalità delle cose e delle prassi. La razionalità geometrica e architettonica dell’insediamento costruito, le sue ortogonalità e perpendicolarità, la storia industriale dei siti, creano un forte scarto rispetto al contesto naturale. Far rivivere questi insediamenti è riportare in vita la loro storia, la loro originaria funzione produttiva. Alla produttività industriale, si sostituisce ora la produttività artistica in una rifunzionalizzazione temporanea.

D: Una volta individuato il sito di archeologia industriale, come procedete?

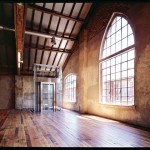

R: Per quanto, generalmente, nel caso dei cantieri più importanti, scegliamo siti in ordine, sui quali non occorre effettuare interventi strutturali, riattivare un complesso di 3.000 o 10.000 metri quadrati, chiuso da anni o decenni, non è cosa semplice. Prima ancora di occuparsi del sito in sé, c’è dunque un altro ordine di problemi da svolgere. Se un grande sito giace in stato di cronica inerzia da 25 anni (Sass Muss, Sospirolo), ciò significa, evidentemente, che non c’è una capacità, e nemmeno un interesse, politico, in senso lato, ad agire su questo bene. Prima di poter lavorare fisicamente su un sito tanto depresso è dunque necessario verificare, e creare, determinate condizioni a favore dell’intervento. Bisogna, in sostanza, realizzare una rete eterogenea di soggetti, coinvolgendo tutti i decisori politici, gli enti che governano e gestiscono il territorio, le amministrazioni e le comunità, e convincendoli che il progetto è fattibile e, anzi, necessario. Questo lavoro è lungo, e difficile. Per questa ragione Dolomiti Contemporanee, sin dal suo inizio, si è dotata di una struttura di sostegno articolata, uno scheletro, un’architettura di rete, che ha consentito poi di innescare e sostenere i processi e le azioni fattive. Trovato questo assetto, rimane da fare il lavoro “materiale”, che non è poco. Il sito, infatti, privo di qualsiasi funzionalità, andrà ripreso da zero. Gli spazi dovranno essere adeguati all’uso che se ne farà: per tre-quattro mesi infatti il sito diverrà una cittadella creativa, un laboratorio, uno spazio espositivo e ricettivo.

Riesumare una fabbrica, abitarla per alcuni mesi e comunicare il progetto può costare oltre 250.000 euro. I finanziamenti pubblici al progetto coprono forse un quinto di questo costo teorico. È necessario quindi mettere in piedi una rete di partner e sponsor locali, in prevalenza attraverso la cessione di servizi e lavoro, che consenta poi di recepire le risorse per far fronte ai costi. Con questo genere di aiuto si realizzano anche le opere degli artisti in Residenza. La cittadella creativa diventa un autentico laboratorio, all’interno del quale si realizza quello che chiamiamo il produttivo culturale. Una nuova fabbrica che integra la funzione creativa alle risorse del territorio.

Bisogna poi costruire una macchina di comunicazione capace di trasformare il sito dimenticato in un centro attrattivo per il pubblico, per i media. Dopo alcuni mesi, la fabbrica è pronta. Gli artisti vengono ad abitarla, parte la nuova stagione, si fa il lavoro curatoriale. Le mostre si succedono, le persone arrivano, curiose, a migliaia. Questa rifunzionalizzazione culturale temporanea consente la riscoperta del sito: è l’inizio del suo processo di valorizzazione e della sua riacquisizione da parte della comunità. Quando, dopo 3-4 mesi di attività, lo lasciamo, esso ha riguadagnato un significato, e un appeal anche commerciale. A quel punto, diciamo, che il sito è maturo per un essere riavviato definitivamente.

D: Quali sono le difficoltà che riscontrate maggiormente?

R: La mentalità depressiva e, in sostanza, l’incapacità di lavorare, di concepire idee funzionali, l’ignoranza, direi, insieme all’accidia sono i nemici principali.

Questo genere di cantiere è estremamente impegnativo: servono molte forze, molta volontà, molta partecipazione e cooperazione. Come in ogni ambito, anche qui esistono però i soggetti passivi, inerti, poco o per nulla interessati a partecipare a un programma innovativo.

Gli scettici, i pigri, gli sfiduciati, le persone che possiedono della realtà una visione stereotipata e ferma, tendono a non comprendere, talvolta ad ostacolare, procedure rinnovative.

L’incapacità, cronica per alcuni soggetti o enti, di concepire politiche d’azione integrata, è un altro elemento pernicioso e nefasto.

Questa mentalità – o assenza di mentalità – è la responsabile della paralisi dei siti.

La burocrazia poi ci mette la sua, a volte rallentando o impedendo determinati esiti.

Dolomiti Contemporanee vuole combattere e reagire all’inerzia.

D: Quali sono gli obiettivi raggiunti?

R: I risultati sono di vario tipo.

Sempre c’è un contenuto culturale-artistico in primo piano. Il primo risultato della stagione artistica è dunque la messe di mostre, opere, eventi, che si realizzano, insieme a molte altre realtà, artisti, curatori, partner culturali, musei, all’interno delle fabbriche riesumate, e trasformate in centri espositivi temporanei. Le fabbriche, però, non sono il mero contenitore, bensì il potenziale da valorizzare attraverso la produzione artistica.

Il risultato di secondo grado, riguarda invece il futuro del sito nel medio-lungo periodo.

L’impulso generato attraverso la nuova stagione creativa non si esaurisce subito. Tra le migliaia di persone che vengono a visitare la cittadella rianimata e le mostre, alcune si interessano agli edifici. La fabbrica, finalmente aperta, può essere vista, soppesata, valutata. Dolomiti Contemporanee mette in contatto le persone interessate con la proprietà del sito Dopo le prime timidezze, arrivano le richieste commerciali. Si intavolano le trattative e, dopo qualche tempo, gli spazi iniziano finalmente a venir affittati. Siti che giacevano, abbandonati e sfitti, rinascono a nuova vita.

D: Ci racconti la vostra case history d’eccelenza?

R: Nel 2011, partimmo con l’ex polo chimico di Sass Muss (Sospirolo, Belluno), un sito eccezionale di archeologia industriale a ridosso del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. La stagione estivo-autunnale andò molto bene. Il sito era desolatamente chiuso da oltre 20 anni. L’impulso che producemmo fu forte. Oltre 100 articoli furono pubblicati su questa “anomalia”: una fabbrica fantasma trasformata in villaggio creativo. Nessuno ricordava quel sito, che ha caratteristiche davvero speciali. Molte le trattative commerciali furono avviate in seguito alla nostra azione. Alcuni affittuari entrarono negli spazi: purtroppo, per motivi legati alla crisi economica, diversi di loro dovettero in seguito lasciarli. La società proprietaria, Attiva spa, ebbe l’occasione, allora, di riaffittare tutti gli edifici principali del complesso. Purtroppo, con poca lungimiranza essa decise di non ridurre i canoni di locazione, e molte di queste trattative si arenarono. Attiva spa è quindi fallita, a dicembre 2013. Ancora oggi, noi lavoriamo, sull’onda lunga dell’attenzione generata tre anni fa, nell’intento di favorire ulteriormente, e completare, l’opera di rilancio del sito.

Nell’estate 2012, replicammo questo modello su un’ex fabbrica di occhiali, chiusa da oltre 10 anni, a Taibon Agordino, ancora nelle Dolomiti bellunesi, a due passi dallo stabilimento principale di Luxottica, che fu allora uno dei nostri partner. Dopo aver vissuto nella fabbrica per alcuni mesi, la abbandonammo. Cinque attività commerciali e produttive vi si insediarono subito dopo: chi erano, questi cinque? Cinque partner di Dolomiti Contemporanee, che ci avevano aiutato a ripristinare la fabbrica abbandonata e a sostenere la nostra stagione d’eventi, e così facendo l’avevano riscoperta, decidendo alla fine di trasferire la propria azienda negli spazi riattivati.

Nel 2012, abbiamo avviato anche un altro cantiere estremamente significativo. Il Nuovo Spazio di Casso che è ora l’unica sede permanente di Dolomiti Contemporanee. Si tratta, in questo caso, di un edificio civile, chiuso da mezzo secolo, e riaperto, secondo gli stessi principi che animano il progetto: rifiuto del concetto di chiusura e fiducia nel valore della cultura e nella sua funzione attivatrice.

D: Cosa c’è da aspettarsi da Dolomiti Contemporanee per il prossimo futuro?

R: Gli obiettivi del progetto e la mentalità operativa, sono chiaramente delineati. Continueremo ad occuparci di risorse sottoutilizzate o per nulla utilizzate. Di siti, industriali o civili, che meritano una miglior sorte di quella procurata loro dall’assenza d’iniziativa e dall’incapacità di valorizzarne il potenziale. Continueremo a lavorare in rete con altri soggetti, per allargare lo spettro della nostra azione e sviluppare ulteriormente il progetto.

Nel 2014, partiranno alcuni progetti di ricerca che coinvolgeranno alcuni atenei e altri enti che si occupano di ricerca nel campo dell’innovazione culturale e scientifica.

Tra i siti su cui abbiamo iniziato ad avviare delle procedure più che esplorative, e che potrebbero divenire prossimi cantieri DC, segnaliamo: l’ex Villaggio minerario di Valle Imperina (Rivamonte Agordino, Belluno) e il Villaggio Eni di Borca di Cadore, realizzato da Enrico Mattei con Edoardo Gellner negli anni ’50, un sito formidabile ed estremamente complesso, dotato di un potenziale assoluto.

Per scoprire in dettaglio l’attività di Dolomiti Contemporanee visitate www.dolomiticontemporanee.net